Il territorio sudorientale pedemontano del Vesuvio, che prende il nome dal vulcano che lo sovrasta, si affaccia sulla costa marina attraverso un’ampia fascia di territorio, che ha avuto sempre il proprio epicentro nella Pompei antica, di cui esso costitutiva l’esteso ager. Il confine di tale territorio verso est è demarcato però – geograficamente, storicamente e culturalmente – dal fiume Sarno che, con le sue aequora, di virgiliana memoria, già in epoca molto risalente rispetto alla eruzione Pliniana dell’anno 79 d.C., formando una rete idrografica estesa si è innervato nella vasta area pedemontana e valliva che, appunto, prende il nome dal fiume e dal vulcano: il “sarnese/vesuviano”.

Già Virgilio, infatti, di quei territori – nel Canto VII dell’Eneide – ricordando il popolo dei Sarrasti i cui campi erano irrigati dal fiume, scriveva: quae rigat aequora Sarnus, individuando nel termine aequora il più adatto a rappresentare la “pluralità” delle acque del Sarno.

Possiamo dunque affermare, con una approssimazione accettabile anche dagli addetti ai lavori, che questo è il territorio dell’antico “ager Pompeianus”, cioè il territorio su cui la Pompeii romana – e forse anche la più antica Pumpàia oscosarrastra e poi sannitica – esercitava la propria influenza di centro urbano incastonato tra mare, fiume e un’estesa laguna. Quella laguna separava Pompeii da Stabiae, l’antico centro abitato terminale marittimo dei Monti Lattari.

Gli altri nuclei urbani i cui territori confinavano con quelli di Pompei erano Ercolano, più a ovest, verso Napoli, e la non lontana Nuceria, più a Est e, infine, Sarno, più a nord, verso Nola, crocevia della Campania Felix.

Insomma, si era costituito così già allora un unicum territoriale, conurbato e popolato di centri abitati, oltre che da innumerevoli Villae sparse in quel territorio prevalentemente tendente al pianeggiante, ma mai piatto, ove la massa d’acqua corrente del Sarno, con i suoi affluenti e defluenti, si estenuava in mille anse e meandri, che fruttarono al fiume poi l’appellativo di Dragone.

Una ramificazione del Sarno scorreva non lontano dalle mura di Pompeii, quasi circondandole, molto da vicino: “alluente vero”. Plinio stesso scrive così, infatti, nella sua Naturalis Historia. Quella ramificazione assicurava, evidentemente, all’insediamento umano sul pianoro vulcanico l’approvvigionamento idrico essenziale di acqua potabile, altrimenti attingibile soltanto attraverso pozzi profondi una trentina di metri, scavati nella roccia vulcanica, rivenuti nella Pompei antica.

Il territorio pedemontano orientale vesuviano si apriva a ventaglio ininterrotto, dilatandosi fino alla costa marina e agli acquitrini fluviomarini retrodunali della “dulcis Pompeia palus”, che la precedevano, alimentati sempre e comunque dalla rete idrografica del dio/fiume Sarno, portatore di vita.

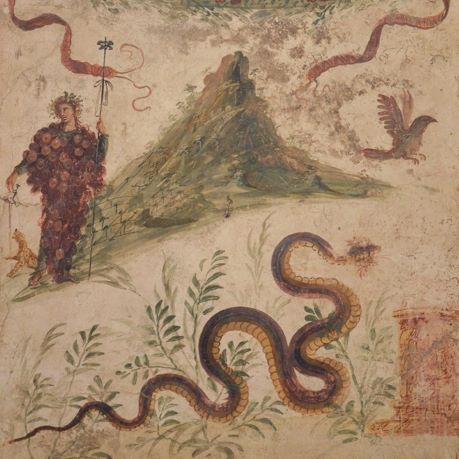

Quella pianura contesa al mare era stata, in epoca risalente, il luogo fisico di arrivo e di stanziamento di genti campane, discese dai pendii del non lontano appennino centroitalico meridionale – poi stanzializzatesi, come a Lòngola, grazie alla presenza di suoli fertili e clima straordinario. Tali genti, sparse in tribù, conservando la pratica allora civilissima della inumazione, seppero trasformarsi poi in sapienti agricoltori – capaci anche di risalire le pendici del vulcano, trasformandole in aree agricole produttive fin su, in cima al monte Vesuvio, come ci racconta qualche affresco di epoca romana.

La “montagna”, familiare alla vista e non ancora nota come vulcano sterminatore, appare amica e florida, popolata di frutta e selvaggina, con ai suoi piedi il fiume/dio e serpente, il Sarno. La devastazione della eruzione Pliniana interruppe, ma non estinse la caparbia volontà di rioccupazione stabile del territorio sarnese-vesuviano, in particolare quello dello scomparso Ager Pompeianus, nonostante le tante eruzioni che – alternandosi a periodi di tregua – si susseguirono nei secoli successivi, fino all’ultima dell’anno 1944, che segnò la tregua del Vulcano, che dura dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Ma, prima di chiudere, va detto che oggi i siti archeologici vesuviani scavati nei secoli e riemersi dalle coltri vulcaniche nell’Ager Pompeianus – anche quelli abbandonati dopo le depredazioni subite con gli scavi – potranno innescare una crescita nuova e, forse, impetuosa, in particolare quelli finora meno sviluppati.

E qui va dato atto alla politica di apertura al comprensorio vesuviano, praticata con successo da Gabriel Zuchtriegel, Direttore generale del Parco di Pompei, nell’ottica della Grande Pompei. Come esempi a sostegno della nostra, ormai facile, previsione basta ricordare al lettore: lo scavo di Civita Giuliana, dove si sta portando alla luce una grande villa – che già potremmo definire “imperiale”- la quale non trova facilmente paragoni tra le Ville Romane già rinvenute nell’Ager Pompeianus nei secoli, la imminente valorizzazione dello straordinario sito archeologico dell’ex Cava Ranieri a Terzigno, che già possiamo definire unico al mondo e, infine, il Progetto in corso per il recupero dei siti archeologici di Oplonti e delle aree monumentali ad esse connesse da secoli, per motivi strategici, dai Borbone di Napoli. Già soltanto queste tre gemme dell’Archeologia vesuviana potranno innescare un nuovo piccolo Grand Tour.

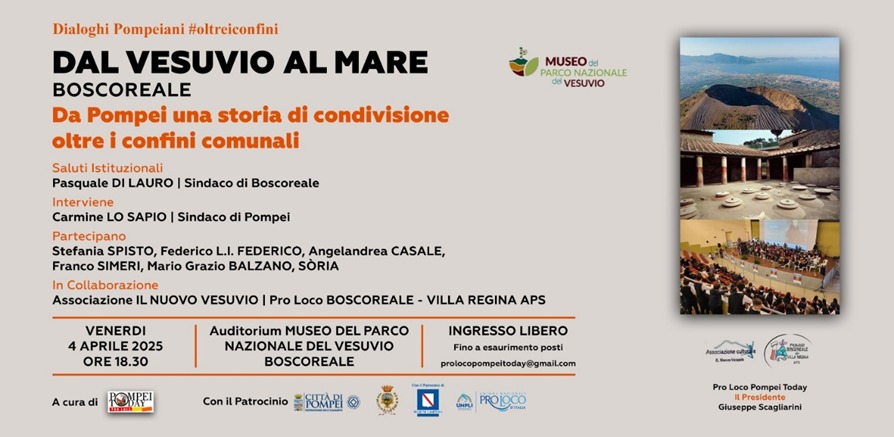

Certo è che, non a caso, nei prossimi giorni – il 4 aprile alle 18.30 – si terrà a Boscoreale, presso l’Auditorium del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, un evento comprensoriale, con la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e del Sindaco d Boscoreale Pasquale Di Lauro, nell’Ambito dei Dialoghi Pompeiani Oltre i confini, a cura della Proloco Pompei Today, che reca come titolo: Da Pompei una storia di condivisione oltre i confini comunali.

A questo Giornale Gente e Territorio resta soltanto da dare il benvenuto al Comprensorio.