Un buon segnale

Da Napoli arriva un buon segnale per la rigenerazione urbana della città.

A San Giovanni a Teduccio, martedì 24 gennaio si terrà una tavola rotonda per discutere del futuro della “Ex Corradini”, vale a dire di quell’imponente fabbrica metallurgica fondata nel 1882 da un industriale svizzero, dismessa nel 1949 e di proprietà del Comune di Napoli fin dal 1999.

Purtroppo, anche negli ultimi ventiquattro anni – pur a fronte della valenza storico-architettonica riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali – il complesso è rimasto abbandonato e così si sono accentuati i fenomeni di degrado dei manufatti, di vandalismo, di inquinamento ambientale e di mancanza di sicurezza.

Dunque ben venga un’iniziativa che sembra preludere ad un risveglio di attenzione, soprattutto perché vede la compresenza di amministratori comunali – a partire dall’Assessore all’Urbanistica – di numerosi docenti universitari esperti della materia e di alcune associazioni presenti nel territorio che, va sottolineato, sono state le promotrici dell’iniziativa: “Comitato K Marin”, “Gioco, immagini e parole”, “VivoaNapoli”.

Allora, in attesa di seguire questa lodevole iniziativa e di conoscerne gli esiti provo a richiamare l’attenzione su alcuni aspetti della rigenerazione urbana, un tema ormai entrato in modo pervasivo nel linguaggio e nella pratica urbanistica, per mettere in luce i molti problemi ancora non risolti in questo campo e individuare i fattori che ne impediscono un efficace dispiegamento.

Le questioni aperte

Il primo aspetto a cui prestare attenzione è l’entità del patrimonio immobiliare dismesso presente nel nostro Paese, così riassumibile in estrema sintesi e per tipologie: Aree industriali: 9.000 Kmq – Edifici e complessi edilizi: 750.000 – Monumenti e siti storici: 50.000 – Chiese e complessi religiosi: 20.000, – Impianti sportivi: 25.000 – Edifici e siti militari: 1.800 – Reti ferroviarie: 1.600 Km – Stazioni ferroviarie: 1.700 – Miniere: 3.000 – Cave: 14.000 – Case cantoniere: 600.

Come si vede un patrimonio enorme che, per la stragrande parte, è in condizioni di abbandono e di conseguente degrado, con tutti problemi di natura economica ambientale e sociali che ciò comporta per le amministrazioni locali che ne sono comunque responsabili.

Per rimanere al caso che ci interessa discutere, si pensi che la superficie complessiva delle aree industriali dismesse (9.000 Kmq) è uguale a quella di un’intera regione come la Basilicata. Le ricadute che questa realtà ha sull’assetto e la qualità del territorio sono tali che occorrerebbe un’attenzione particolare da parte degli organismi che sovraintendono al governo del territorio, Regioni e Comuni in primo luogo, a partire dal fatto che la stragrande parte di quel patrimonio è sconosciuto.

Quello che sarebbe necessario avviare è un vero e proprio censimento che ne indichi le caratteristiche portanti: ubicazione, tipologia, dimensioni, stato di manutenzione, proprietà e quanto altro utile alla sua rigenerazione. Su questa strada ad oggi si sono mosse solamente due Regioni – l’Emilia-Romagna e la Lombardia – mentre in Campania la “Mappatura delle aree industriali dismesse” avviata dalla Regione nel 2015 non sembra aver avuto un esito positivo, e un recentissimo avviso pubblico sulla rigenerazione riguarda solo il caso particolare della riconversione di impianti industriali dismessi alla produzione di idrogeno.

Dunque il problema della conoscenza resta tutto aperto e la cosa non è di poco per una città come Napoli, dove c’è un intero campionario di situazioni simili oltre ad essere presente – e molto ben conosciuto – il più eclatante caso di area industriale dismessa e abbandonata in Italia, vale a dire “L’ex stabilimento Italsider di Bagnoli”.

Il secondo aspetto della questione riguarda il permanere di una scarsa comprensione di cosa sia la rigenerazione urbana, che continua ad essere confusa con interventi da tempo presenti nella pratica urbanistica, come la ristrutturazione, la riqualificazione, il risanamento, il restauro e altri simili.

E’ una confusione che emerge anche in tutti i provvedimenti normativi in materia – dal DDL “Misure per la rigenerazione urbana” avviato in Senato, alla “Misura-Componente M5C4” del PNRR, alle leggi emanate da alcune Regioni – una confusione che non consente alla rigenerazione urbana di esplicare tutto il suo potenziale.

Allora bisogna avere chiaro che la rigenerazione urbana è un’azione finalizzata a modificare il genere originario di un oggetto urbano per conferirgli un genere diverso, una diversa funzione per un diverso uso, il che vuol dire che se riqualifichiamo una piazza, ristrutturiamo un edificio industriale, restauriamo un convento, risaniamo una scuola, facciamo operazioni importanti, ma non rigeneriamo dato che la destinazione finale rimane la stessa.

Muovendo da questo presupposto si comprende la portata “rivoluzionaria” della rigenerazione urbana come pratica che, se applicata come metodo alla pianificazione della città, consentirebbe di soppiantare la logica dell’espansione sostituendola con quella del riuso del patrimonio immobiliare dismesso: per il soddisfacimento delle funzioni urbane, non più occupazione di ulteriore suolo e nuova edificazione ma utilizzo del patrimonio dismesso.

E’ un altro modo di pensare la città e di fare urbanistica.

Il caso della “Ex Corradini”

Per quanto abbiamo detto finora, nel caso della “Ex Corradini” mancano i riferimenti conoscitivi e le basi normative e finanziarie che consentano di attuare gli interventi in una logica “rigenerativa”.

Questo significa che prima di avviare un qualsiasi intervento si dovranno perlomeno fissare due punti fermi che ne sostengano la fattibilità.

Il primo è l’individuazione della nuova funzione che si vuole attribuire alla fabbrica dismessa o, detto in termini diretti, cosa si vuole che sia quella fabbrica a processo concluso. Questo è il punto dirimente che deve emergere dalla tavola rotonda di cui stiamo parlando, vale a dire dal confronto di idee tra l’Amministrazione, che sarà il soggetto attuatore, e i rappresentanti dei cittadini che ne saranno gli utenti finali.

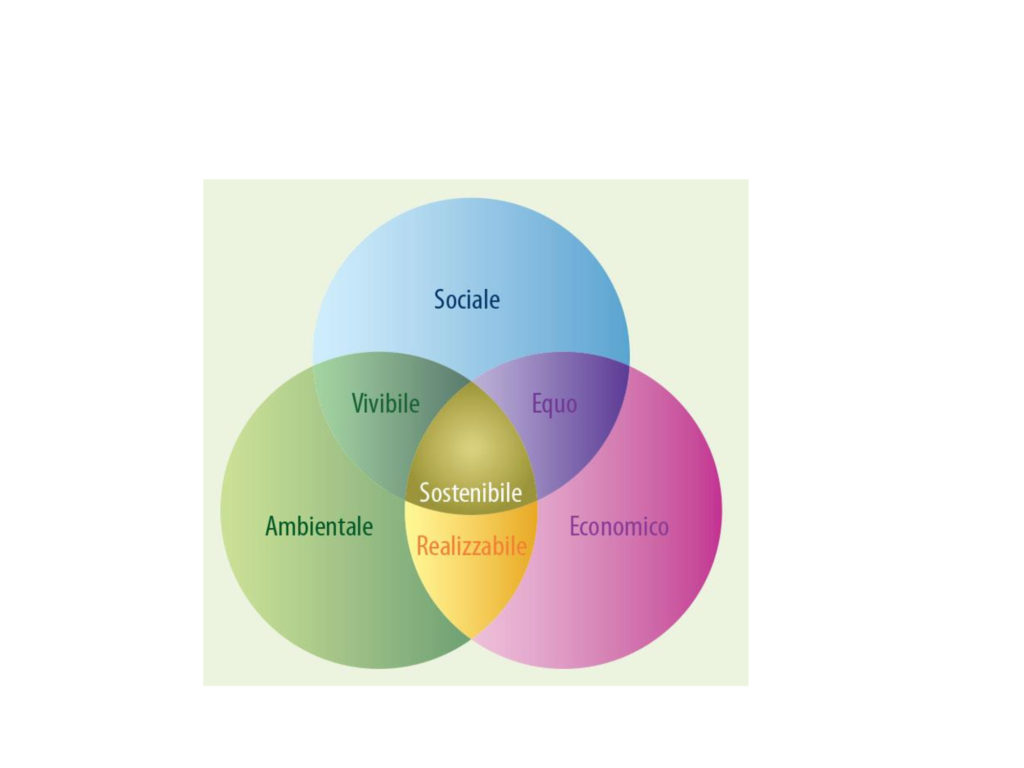

Il secondo punto è il requisito della sostenibilità della rigenerazione che si vuole attuare, nei suoi tre aspetti costitutivi – economico, ambientale, sociale – quelli che gli studi e le esperienze realizzate hanno indicato come i “tre pilastri della sostenibilità”: quello ambientale, che deve garantire la vivibilità come è ormai puntualmente definita in relazione al sistema acqua-aria-suolo in cui viviamo; quello economico, che deve garantire la realizzabilità per la qual cosa il connubio pubblico-privato appare ineludibile; quello sociale, che deve garantire l’equità in termini di distribuzione dei benefici derivanti dal processo rigenerativo.

E’ evidente che si tratta di un compito particolarmente complesso, che fa capo ai soggetti preposti alla pianificazione e progettazione degli interventi – il Comune in primo luogo – che dovranno tenere sempre aperto il canale di interlocuzione con gli utenti finali.

Si tratta del compito centrale da risolvere perché è il cuore stesso della rigenerazione urbana che, se non è sostenibile, è meglio che non sia.

Spunti per approfondire

A questi temi – teorici, metodologici e tecnici – è dedicata l’attività di ricerca della Scuola di Rigenerazione Urbana Sostenibile “La FeniceUrbana”, presentata in un volume pubblicato dalla Rubbettino – “Rigenerare il Bel Paese. La cura di un patrimonio dismesso e sconosciuto” – nel quale chi fosse interessato può trovare alcuni approfondimenti sull’argomento.

La Scuola si muove anche sul terreno della formazione e della diffusione di una cultura della rigenerazione urbana e in questa direzione ha attivato di recente (in collaborazione con UnitelmaSapienza e la Fondazione Patrimonio Comune dell’ANCI) il Corso di “Rigenerazione Urbana per Enti Locali” rivolto prioritariamente ad amministratori e tecnici del Comuni che, sempre più di frequente, si trovano a svolgere la loro attività in campo urbanistico sul versante della rigenerazione urbana, come sta avvenendo a seguito della progressiva attuazione del PNRR.