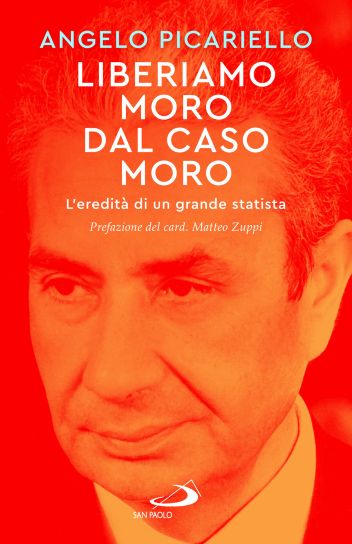

Nell’accingermi alla lettura e poi alla recensione dell’ultimo libro del giornalista Angelo Picariello “Liberiamo Moro dal caso Moro” (Ed. Paoline, 2025) mi sono preliminarmente domandato, non senza una punta di scetticismo, se vi fosse ancora qualcosa di originale, interessante e di innovativo – dopo fiumi di saggistica e bibliografia – da poter scrivere su questo tema ma la risposta è affermativa. In realtà, se la letteratura sul “caso” o ” affaire Moro” (anche con i suoi risvolti giallisti e polizieschi) è ormai più che abbondante e ben presente nella conoscenza collettiva, sulla eredità e figura dello statista cattolico democratico c’è invece ancora materia da approfondire e meditare, anche in proiezione verso l’attualità. È stata questa la scelta, sviluppata efficacemente dall’autore nel corposo saggio (475 pagine), di non soffermarsi sul drammatico epilogo della vita di Moro, a cui dedica solo poche pagine, ma piuttosto di esplorare – anche attraverso testimonianze e ricerche originali – “l’eredità di un grande statista” come egli giustamente sottolinea, non ancora consumata e che corre il rischio di disperdersi ed essere rimossa dalla cultura politica odierna oltre che dalla memoria collettiva.

Il volume, aperto da una prefazione del cardinale Zuppi, scava in lungo e largo nella poliedrica personalità di Aldo Moro, dagli anni giovanili trascorsi in Puglia e dal primo impegno nell’associazionismo cattolico alla rapida docenza universitaria, dall’insegnamento mai interrotto della filosofia del diritto e del diritto penale al contributo significativo reso da giovane deputato ai lavori dell’Assemblea Costituente, dai primi incarichi ministeriali alla elezione alla segreteria del partito nella faticosa costruzione del centrosinistra organico con il PSI di Nenni, dall’osservazione ed all’attenzione verso i fermenti protestatori di una società in movimento all’avvio della transizione – con il governo della solidarietà nazionale – verso la cosiddetta “terza fase” della democrazia italiana.

Moro visse in modo intenso e spesso da protagonista, con lucida intelligenza degli avvenimenti, le fasi del primo trentennio repubblicano: dal ciclo iniziale di costruzione della democrazia post-fascista (1945) al fervido biennio costituente del 1946-47; dal decennio centrista alle tribolate “convergenze parallele” di fine anni ’50 sino al riuscito ingresso dei socialisti al governo; dai movimenti di contestazione di fine anni ’60 alla dolorosa stagione della violenza politica e del “partito armato” degli anni ’70, di cui lo stesso Moro fu la vittima più illustre e tragicamente emblematica.

La cultura giusnaturalista di Moro costituiva la radice delle sue posizioni e ragionamenti, esprimendo un’idea di Stato – attivamente manifestata nei lavori della Costituente – fondata sul consenso e rispettosa di una società pluralistica, ricca di formazioni intermedie, figlia di una cultura cattolica moderna e collegata ai filoni dell’umanesimo francese di Maritain e Mounier volto al personalismo e ad un comunitarismo aperto ed impegnato nelle sfide proposte dai tempi nuovi.

Su Moro si è sviluppata anche una corrente denigratoria e svalutante, come ad esempio il libro del 1983 di Itali Pietra, ” Moro fu vera gloria?”, secondo cui Moro “sa e non fa. Ha il senso della storia, non quelli dello Stato né quello delle cifre”. Per il vecchio giornalista Moro era troppo incline ai rinvii e troppo sordo ai problemi economici e, parlando di lui con Saragat, Paolo VI avrebbe detto: “Il cogito c’è. Non c’è l’azione”.

Seguendo la dura ed impietosa rappresentazione di Pietra, “Moro è un maestro di pedagogia politica; nella DC diviene poco a poco una figura pastorale; ha il dono della fede e crede in ciò che vuol fare, ma fa ben poco … Quando bisogna passare all’applicazione, Moro è straordinariamente debole. Persegue la grande governabilità dello stato democratico, ma non brilla né come guardasigilli, né come ministro della Pubblica istruzione,” – ma vedremo con i fatti non è vero – “né come Presidente del Consiglio. Se la cava come Ministro degli Esteri perché non deve affrontare né cifre, né problemi concreti…” Certo Moro non è stato privo di difetti e manchevolezze come tutti gli uomini politici, nell’azione di governo gli è stato spesso rimproverato un eccesso di cautela ed irrisolutezza, ai limiti dell’immobilismo, ma si tratta per lo più di critiche ingenerose e frutto di superficialità di giudizio.

A smentire la denigrazione di Italo Pietra testimonia un’esperienza di governo particolarmente ricca di risultati – evidenzia Picariello – di Moro ministro della Pubblica istruzione in due esecutivi del 1958-59, quando tra l’altro, introdusse l’insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria, attuando il concetto che la scuola moderna deve preparare alla vita, e non soltanto alla carriera lavorativa, e quindi alla formazione di un cittadino consapevole. Il ministro Moro promosse nel 1958 la regolamentazione dell’insegnamento di Educazione fisica – secondo la massima latina “mens sana in corpore sano”- l’istituzione del relativo Istituto superiore di formazione (ISEF) e l’obbligo di dotare le scuole di palestre ed aree per le esercitazioni all’aperto ed avviò un importante piano decennale di investimenti per le scuole, portato a termine dal successore Gui nel 1962 come “piano stralcio triennale per la scuola”.

Alla Pubblica Istruzione Moro promosse, in collaborazione con la Rai, la trasmissione “Telescuola” per l’istruzione popolare di base, che riscosse clamorosi risultati di alfabetizzazione in un Paese, allora, con ancora enormi sacche di arretratezza ed insufficiente scolarizzazione. Ed avviò, evidenzia l’autore, la importante riforma della scuola media unica istituita poi dal Ministro Gui nel 1962, che portò ad innalzare l’obbligo scolastico, costituendo una delle significative innovazioni realizzate del programma di governo del primo centrosinistra organico.

A dispetto dei detrattori Moro ha lasciato una grande lezione di cultura politica moderna, intrisa di realismo e non di utopia ma intimamente orientata dall’ispirazione spirituale e dalla dottrina sociale cristiana, con una grande capacità non solo di osservazione e di visione ma anche di mediazione dei conflitti. Non è stato un santo, non occorre promuoverne la beatificazione, ha vissuto ed operato nei decenni ’60 e ’70 tra i principali leader di una DC che gestiva il potere, anche con clientele e connessioni di interessi, ma seguendo la bussola di un progetto volto al bene comune.

Ognuno è uomo del suo tempo e nessuno vive in un mondo di angeli. Come affermò lo stesso Moro nel celebre ed ultimo discorso ai gruppi parlamentari della DC del febbraio 1977, considerato il suo testamento politico – per persuaderli alla fiducia al costituendo governo Andreotti di solidarietà nazionale – “si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà”, non essendo consentiti salti in avanti per quanto auspicati. Per sua intima ispirazione oltre che per temperamento personale, preferiva la composizione e l’equilibrio degli opposti – senza escludere nessuna parte – vedendo nella partecipazione politica e sociale la possibile soluzione dei problemi.

Moro, prima che leader politico ed intellettuale raffinato con profondi convincimenti religiosi, è stato un acuto osservatore ed analista dei cambiamenti tumultuosi di quei decenni di trasformazioni, e sapendo cogliere la sostanza dei sommovimenti sociali ed anche delle ondate contestatrici, esprimeva una puntuale sensibilità per ciò che mutava nella società italiana, e in ispecie quella giovanile. I lunghi discorsi, le espressioni complesse ed il linguaggio sofisticato di Moro superficialmente potevano apparire astrusi o nebulosi ma, in realtà, la parola per il leader cattolico democratico era un prezioso strumento di persuasione e convincimento. Egli per vocazione tendeva a ricomporre ad unità tutto ciò che invece sembrava divergere, individuando e mediando nel dialogo i punti di condivisione piuttosto che gli elementi di divergenza e scomposizione.

È indicativo in tal senso l’approccio aperto e problematico di Moro, non sorpreso e nemmeno liquidatorio, rispetto ai movimenti giovanili e contestatori del Sessantotto – che Picariello ben descrive – espresso nel suo famoso discorso, scandito con il suo tono soffuso e solenne, sui “tempi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai…”, dopo i violenti scontri all’Università di Valle Giulia, in cui da Presidente del Consiglio manifesta la sua posizione conciliante di dialogo anche con i leader studenteschi della contestazione giovanile del 1968.

Tra i molteplici ruoli ricoperti da Moro nel suo ultratrentennale itinerario politico, oltre la segreteria del partito e la Presidenza del Consiglio, spicca quello di Ministro degli Esteri – esercitato quasi in continuità per poco meno di cinque anni (dal 1969 al 1974) in ben quattro governi – in cui manifestò chiaramente la sua statura internazionale, imprimendo un’impostazione originale alla politica estera, fino ad allora non particolarmente fantasiosa, del nostro Paese.

Moro, diplomatico per natura e negoziatore nel senso alto del termine, percepì e cercò di superare i limiti di una posizione rigidamente atlantista ed euro-occidentale dell’Italia. Pur rimanendo fedele a questo necessario ancoraggio, cercò di delineare una politica di apertura ed attenzione verso il Terzo Mondo, da poco decolonizzato, ed i Paesi non allineati, guardando sia verso Sud che verso l’Est, oltre a concorrere attivamente alla politica della distensione e non proliferazione degli armamenti, che conobbe un risultato importante con gli accordi e la dichiarazione di Helsinki del 1975.

Significativi sono nel libro i riferimenti ad alcuni dei più noti e memorabili interventi di Moro, come l’ultimo discorso parlamentare pronunciato alle Camere in seduta comune nel marzo 1977 sul caso “Lockheed”. Il leader democristiano argomenta la non credibilità delle accuse nei confronti degli ex-ministri (Gui e Tanassi) imputati di corruzione e contestando, con un discorso vigoroso, il tentativo di processo politico alla Democrazia Cristiana, afferma solennemente “Non ci faremo processare sulle piazze… “.

Ancora, l’ultimo discorso pubblico tenuto da Moro al teatro Massimo di Benevento ai democristiani sanniti, nel novembre 1977, su invito del giovane deputato Mastella, ispirato alla preoccupazione per gli episodi di violenza politica ed al tema delle “alleanze aperte”, che si conclude con un appello a riscoprire gli ideali della Democrazia Cristiana. E l’ultimo e più famoso discorso, ritenuto il suo “testamento politico”, pochi giorni prima del sequestro, tenuto all’assemblea dei parlamentari democristiani – nell’auletta di Montecitorio il 28 febbraio 1978 – forse decisivo nel determinare il consenso alla formazione del governo Andreotti di solidarietà nazionale, con il sofferto appoggio esterno del Partito comunista.

Il libro di Picariello non approfondisce alcuni aspetti del Moro politico – che pure risulterebbero di interesse – come la sua profonda “meridionalità”, il rapporto con la sua terra ed il radicamento nel collegio Bari-Foggia, in cui risultava sempre primo eletto con una gran messe di suffragi, i rapporti con la sua corrente e gli altri leader del partito, ma non configurandosi come biografia non può avere caratteristiche di completezza. Tuttavia riesce egregiamente ad offrire una lettura ricostruttiva ed una panoramica di elementi di riflessione riferiti ad una delle personalità carismatiche del cattolicesimo politico democratico della nostra “prima Repubblica”, la cui eredità può essere ancora fonte di studio e di ispirazione.