Per riprendere la narrazione dell’intricata storia russa è necessario analizzare quel passaggio, che ci si era ripromessi di trattare, più propriamente appartenente alla storia polacca. La spartizione della Polonia, infatti, costituisce un ulteriore elemento chiave per comprendere la complessità delle dinamiche e dei popoli dell’Europa orientale.

Prima della spartizione, il Regno di Polonia, più propriamente la Confederazione polacco-lituana, contava al suo interno numerose etnie, tra cui polacchi, lituani, bielorussi, ucraini ed ebrei, nonché differenti fedi religiose: cattolica, protestante, ortodossa ed ebraica.

Comprensibilmente, una composita configurazione sociale richiedeva un controllo e un potere centrale forte, caratteristica che non apparteneva più da tempo all’esecutivo della Confederazione.

Inoltre, proprio in virtù della debolezza del centro, la proprietà terriera, prevalentemente di etnia polacca, esercitava un dominio brutale sui contadini di altre nazionalità, ridotti per la maggior parte a servi della gleba, alimentando l’insoddisfazione e la rabbia dei sudditi.

Un ulteriore elemento di tensione e squilibrio era dato dai territori che componevano il regno.

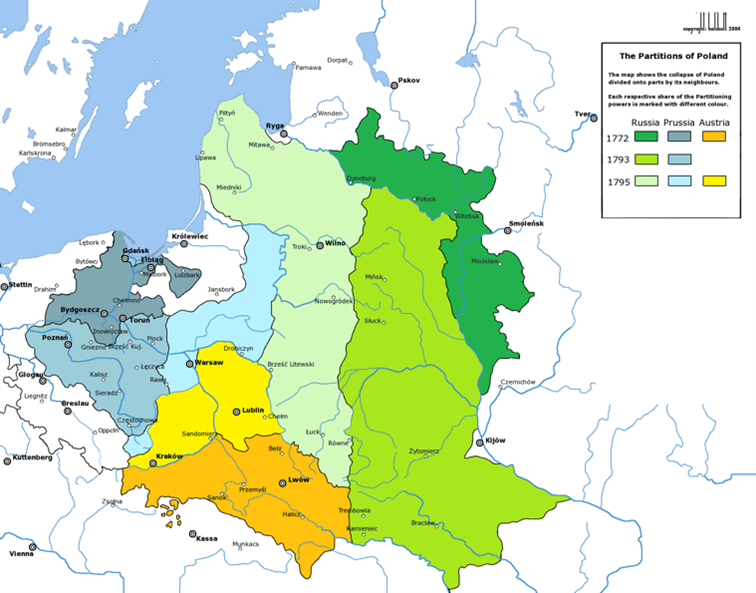

Come si evince dalla cartina in alto, la Polonia storica comprendeva tanto aree che un tempo erano appartenute alla Russia di Kiev, e sulle quali quindi l’impero zarista si sentiva forte nell’avanzare pretese di controllo, quanto Danzica, che divideva in due il Regno di Prussia.

I problemi di natura territoriale non si comprendono se non si tiene conto che il Regno era circondato da tre potenze internazionali, protagoniste e artefici del suo triste destino: Prussia, Austria e Russia

Proprio a causa della decentralizzazione e indebolimento del potere monarchico, i sovrani polacchi non furono in grado di gestire i turbolenti affari interni né tantomeno di arginare le ambizioni dei potenti vicini.

L’ultimo re del Regno di Polonia, Stanislao Poniatowski, un tempo amante della zarina Caterina II, tentò di introdurre delle riforme volte a rafforzare il potere esecutivo e legislativo in virtù della recente rinascita intellettuale e culturale del paese, che avrebbe potuto portare ad una nuova configurazione governativa.

Sfortunatamente, i piani di Poniatowski ebbero vita breve perché non ottennero l’appoggio di Prussia e Russia che, nonostante un tempo avessero collaborato alla risoluzione dei conflitti interni al paese, prorogarono la causa delle minoranze ortodosse e protestanti, obbligando il governo a concedere loro diritti e opportunità uguali ai cattolici.

La vicenda provocò violente proteste nel regno che sfociarono in una vera e propria guerra civile, prontamente repressa nel 1772 dalle truppe russe.

L’intervento zarista diede il via alla prima spartizione polacca, assicurando a Caterina II l’annessione di parte dei territori della Russia bianca (Bielorussia) e della Lituania fino al Dnepr, alla Prussia la cosiddetta Prussia Regale o Polacca ad eccezione di Danzica e Thorn, e all’Austria la Galizia (orientale dal punto di vista asburgico) fino alla città di Leopoli (L’vov o Lemberg) compresa.

A seguito della violenta crisi, la Polonia varò fondamentali riforme che culminarono nella nuova costituzione del 3 maggio 1791, per la quale la monarchia diveniva ereditaria, il potere esecutivo si concentrava effettivamente nelle mani del sovrano e il potere legislativo era esercitato una dieta bicamerale.

Mossa dalle mire espansionistiche della Grande, la Russia non accettò le riforme e nel 1793 varcò nuovamente i confini polacchi, in nome del suo sostegno alla confederazione di Targovica, scesa in campo in difesa del vecchio ordine. L’avanzata delle truppe russe spinse i prussiani a cambiare rotta e a sostenere nuovamente il progetto di spartizione, che questa volta però non incluse l’Austria.

In questa occasione, l’impero zarista ebbe modo di completare la conquista della Bielorussia e di annettere ulteriori territori lituani e ucraini; la Prussia, invece, unificò finalmente il suo regno impadronendosi di Danzica e Thorn.

La terza spartizione della Polonia fu una conseguenza della sollevazione nazionale del 1794, in reazione alla persistente presenza dell’esercito zarista sul territorio del regno e alla perdita di numerosi territori; la rivolta fu stroncata dall’intervento militare delle tre potenze vicine, e culminò nella definitiva fine della Confederazione polacco-lituana, ormai svuotata di qualsiasi sovranità territoriale.

Sparendo dalle cartine europee in qualità di stato, i territori del regno polacco caddero in mani straniere; la Russia completò l’annessione dell’Ucraina e della Lituania, la Prussia ottenne la regione della Masovia inclusa Varsavia, e l’Austria la Piccola Polonia con Cracovia.

Chiaramente, i polacchi non accettarono mai lo smembramento del loro paese e l’orgoglio e il sentimento nazionale non svanirono, comportando incessanti tensioni e ostilità nelle regioni annesse dai tre stati. Come si vedrà in futuro, infatti, i polacchi colsero anche l’occasione dell’invasione napoleonica della Russia, per appoggiare il condottiero francese e liberarsi dall’oppressore.