Giorgio Manganelli, ha raccolto in un libro dal titolo fascinoso, “Lunario dell’orfano sannita”, una serie articoli e interventi apparsi negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso su giornali e riviste. Manganelli è l’”orfano sannita” espunto dalla storia, che osserva e si confronta con gli aspetti del mondo che lo circonda. Qui è la degenerazione del turismo, nella sua versione “massificata”, a essere investita dalle fiamme della sua scrittura.

«Fino a qualche anno fa l’Italia ha avuto un volto, e con quel volto, con quei lineamenti inconfondibili affascinava, splendida e casuale, l’Europa e il mondo. Forse era una maschera, e dunque più sapiente, più allusiva, più elaborata e falsa di qualsiasi volto; anche più seducente. La maschera dell’Italia esibiva un profilo sanguigno ed arcaico, rughe che sapevano di maliziosa vecchiaia, di riso, e che custodivano i segni di ilari, non dimenticate passioni; la grande bocca mescolava i tratti della commedia e della tragedia, risse meridionali, lamenti melodrammatici, battaglie di pupi e amori da pulcinella.

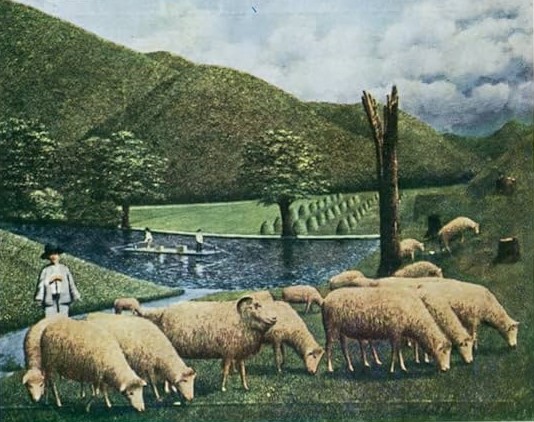

Una maschera falsa, un collage di falsificazioni oleografiche, ma così antiche e goffamente riconoscibili da aver acquistato una certa dignità, la grazia consumata e ruffianesca di una immagine pubblica tra equivoca e araldica. Ma l’Italia non era solo quell’immagine volgare e colorita: era anche un luogo privilegiato, popolato dal fasto frantumato e abbagliante di civiltà preziose, orgogliose e incredibilmente esibizionistiche. Per due secoli, gli europei che scrivevano dipingevano facevano musica, o semplicemente leggevano guardavano e ascoltavano, si innamorarono dell’uno o dell’altro luogo sacro dell’Italia: qualcuno si perse nel molle labirinto veneziano, gotico e carnevalesco; altri pellegrinò verso l’una o l’altra delle molte Rome; affollate tutte, come scriveva Defoe (che non c’era mai stato) “di nobili, di servi, di preti”; altri naufragarono in una città chiassosamente drammatica, notturna e illegale, la dionisiaca Napoli cattolica e baronale; e la Toscana esatta e raffinata catturò per sempre nordici ansiosi di sole e geometriche proporzioni.

E tuttavia l’Italia non fu mai vista come un parcheggio peninsulare di monumenti; non solo i grandi oggetti della civiltà italiana erano densi e intensi di suggestive memorie di vita; ma erano cose singolarmente vivibili e abitabili e abitate.

Questo innesto del recente nell’antico, questa stratificazione biologica di una vita ininterrotta, ignara della propria impura grandezza, offrivano uno spettacolo fascinoso e angoscioso, nel quale la morte era sempre pronta a mimare i moti e i gesti della vita. Il segreto della maschera fu forse questo: la drammatica e impura

mescolanza degli stili, quello che chiamerei l’adulterio diacronico, secoli di complice malizia degli istinti e dell’intelligenza. Così accadde che per generazioni poeti impazienti abbandonassero paesi progrediti e moralmente ineccepibili, per venire a vivere e morire in questa Italia di dubbia moralità, vessata dai suoi decorativi e reazionari granduchi; per amore di una maschera rugosa e policroma, forse stucco forse carne.

Esiste ancora questo volto prestigioso, questa ipnotica allegoria? Si ha l’impressione che, da quando Roma divenne piemontese, e poi via via con precipitare sempre più accelerato, l’Italia stia lacerando con le proprie mani quel corpo antico, quel volto. Una tetra Italia da supermarket, prolifera attorno e dentro a quelle membra

geniali, una muffa di plastica, di similvita. L’Italia della grazia sta diventando un pedante museo, con il campanile di Giotto appeso alla sua parete d’aria, fra il Colosseo e il Ponte dei Sospiri; un’Italia da ispezionare col catalogo, asterischi e lapidi.

O forse l’occhio più arguto e amoroso dello straniero, l’erede di Shelley e di Goethe e di Stendhal, sa distinguere ancora i ruderi dai rottami, un frammento della maschera, la sapienza di una ruga?»

Giorgio Manganelli, La maschera italiana.