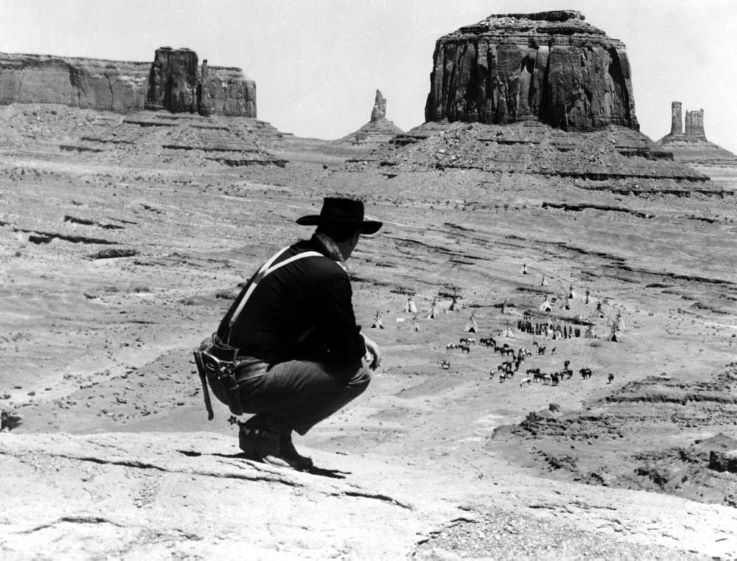

“Qual è il destino della nostra cultura ora che il mondo in cui è nata non esiste più?” si chiedeva, all’affacciarsi del nuovo secolo, il grande storico Eric Hobsbawm in questo suo “Saggio su un secolo in crisi di identità”, dedicando ampio spazio ai mutamenti che hanno costellato la storia sociale e culturale del Novecento. “Questo è un libro su quello che è accaduto all’arte e alla cultura della società borghese dopo che quella società se n’è andata con la generazione post 1914, per non tornare mai più. E in particolare su un aspetto dell’enorme cambiamento globale che l’umanità ha vissuto a partire dal Medioevo, terminato all’improvviso negli anni Cinquanta del Novecento per l’80 per cento del pianeta – negli anni Sessanta per tutti gli altri –, quando le regole e le convenzioni che avevano governato le relazioni umane si erano logorate visibilmente”. Stupefacente è l’ultimo saggio di questa raccolta, dedicato al mito internazionale del cowboy americano.

«Come mai popolazioni di uomini a cavallo che governano il bestiame in genere – ma non sempre – diventano protagoniste di mitologie potenti e di solito eroiche? E come mai, tra i molti miti di questo tipo, quello generato da un gruppo socialmente ed economicamente marginale di vagabondi proletari senza radici che ascese e declinò negli Usa nel corso di un paio di decenni del XIX secolo ebbe una tale straordinaria, anzi unica, fortuna globale?

(…). Direi che l’immagine originale del selvaggio West contiene due elementi: il confronto fra natura e civiltà, e fra libertà e vincoli sociali. La civiltà è ciò che minaccia la natura e il passaggio di questa da vincoli e costrizioni da prigionia o vincolo all’indipendenza, che costituisce l’essenza dell’America, come ideale europeo radicale nel XVIII e all’inizio del XIX secolo, è in realtà ciò che porta la civiltà nel selvaggio West, e così facendo lo distrugge. L’aratro che solca le pianure implica la fine del bufalo e dell’indiano. Ora, l’originale immagine europea del selvaggio West praticamente non presta vera attenzione alla ricerca collettiva della libertà, cioè alla frontiera degli insediamenti (…).

È chiaro che molti protagonisti bianchi dell’epica originale del selvaggio West sono in un certo senso dei disadattati della civiltà o dei suoi transfughi (…).

L’anarchismo individualista ha due facce. Per i ricchi e i potenti rappresenta la superiorità del profitto sulla legge e sullo Stato. Non solo perché legge e Stato possono essere comprati, ma perché anche quando non possono, non hanno legittimità morale se paragonati all’egoismo e al profitto. Per quelli che non hanno né ricchezza, né potere, rappresenta l’indipendenza e il diritto dell’uomo comune di farsi rispettare e di dimostrare ciò che può fare. Non credo che fosse casuale che l’eroe cowboy idealtipico del classico West inventato fosse un solitario, non scorto da nessuno; né penso che il denaro fosse per lui non importante (…).

In qualche modo il solitario si prestava a un’autoidentificazione immaginaria soltanto perché era tale. Per essere Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco o Sam Spade basta immaginare di essere un uomo solo, mentre per essere Don Corleone, oppure Rico, per tacere di Hitler, dovete immaginare un collettivo di persone che vi seguono e obbediscono, cosa meno plausibile. Direi che il cowboy, solo perché era il mito di una società ultraindividualista, l’unica società dell’éra borghese senza vere e proprie radici preborghesi, era un veicolo insolitamente efficace per sognare, che è poi tutto quello che la maggior parte di noi ha a disposizione sulla via delle possibilità illimitate. Cavalcare da soli è meno improbabile che aspettare che quel bastone da feldmaresciallo nello zaino diventi reale.»

Eric Hobsbawm. La fine della cultura.